ものづくりはひとづくりと言われる所以

私は若い頃から、ものづくりの世界に長くいたせいか「ものづくりはひとづくり」という言葉をよく耳にしてきました。でもどうして「ものづくりはひとづくり」と言う言葉がこの世界で頻繁に使われていたのでしょうか。そこにはおそらく「もの」と向き合い続けてきた人々が感じてきたある種の思想があるのかもしれません。しかし私はこの言葉について、明確な説明を聞いたことがありませんでした。

たとえば、仕事の中でお客さまの意見や要望に応えて製品やサービスをつくり出してゆくうちに、当人の「ひとづくり」がなされるということが言えるかと思います。しかし、これはものづくりの世界に限らず行われていることです。「ものづくりはひとづくり」と言われるからには、そこにものづくりの世界特有の何かがあるように思わずにはいられません。

これはまったくの持論なのですが、ものづくりというのは、当然ですが「もの」と向き合ってする仕事です。その「もの」を自分のイメージ通りに作ろうと思ったとき、ものに合わせて自分のやり方を変える必要があります。たとえば、材料を削ろうと思ったとき、きれいに削れなかったり、狙った寸法通りに削れなかったりしたとき、その材料の特性に合わせて、自分のやり方を変えなければなりません。そこで「自分のやり方はこれなんだ!」などと材料を前に気張ってみたところで何も前進しないのです。問題が生じたらならば、その原因を究明し、その材料の性質に合わせて、柔軟に加工方法などのやり方を変えてゆく必要があります。

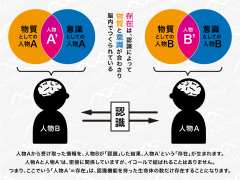

つまり、ものづくりにおいては、相手(もの)に変わる事を要求できないのです。なので、いつも相手に合わせて自分を変えてゆきます。そしてそれを何日も何年も繰り返すことによって、どのような問題に対してもまず「自分に原因があるかも知れない」という謙虚さを持つようになるということが言えるのではないかと思うのです。私はこれこそが「ものづくりはひとづくり」と言われる所以ではないかと思っています。

これからの社会は今以上に「共存」の方向に向う中で、人が人を責め合い、競い合うような社会ではなく、受け入れ合い、共に成長してゆくことが発展の原理となってゆきます。そこでは、問題にぶつかった時にまずは「自分に原因があるかも知れない」と一度立ち止まってみるという謙虚な心持ちが大切になってきます。

日本はものづくり大国と言われた程に、ものづくりを柱として戦後経済成長を遂げてきた国です。その世界では海外の技術を柔軟に取り入れながらも高度に応用するということが行われてきました。その世界で生まれた「ものづくりはひとづくり」という言葉の意味は、ものづくりの世界に限らず、私たち日本人の旧来から受け継いできた「受け入れる心」を言い得ているものなのかもしれません。