要素還元を超える科学

これまでの科学は、現象を理解するためにそれを分解し、最小単位まで還元することで真理に近づこうとしてきました。この「要素還元的アプローチ」は、ニュートン以来の近代科学の基本姿勢であり、世界を「部分の総和」として捉える世界観に支えられてきました。

これまでの科学は、現象を理解するためにそれを分解し、最小単位まで還元することで真理に近づこうとしてきました。この「要素還元的アプローチ」は、ニュートン以来の近代科学の基本姿勢であり、世界を「部分の総和」として捉える世界観に支えられてきました。

しかし、このやり方では説明できない現象があります。たとえば、意識や感情、文化のような高次の現象です。それらは、どれほど小さな単位に分解しても、その内部には存在しません。なぜなら、それらは要素の中にではなく、要素と要素の間の相互作用、すなわち関係性の中でのみ生まれるからです。

ここで重要なのは、「関係性」そのものが新しい性質を生み出すという点です。要素が結びついた瞬間、全体は単なる集まりではなく、新しいふるまいを持つ一つの系となります。

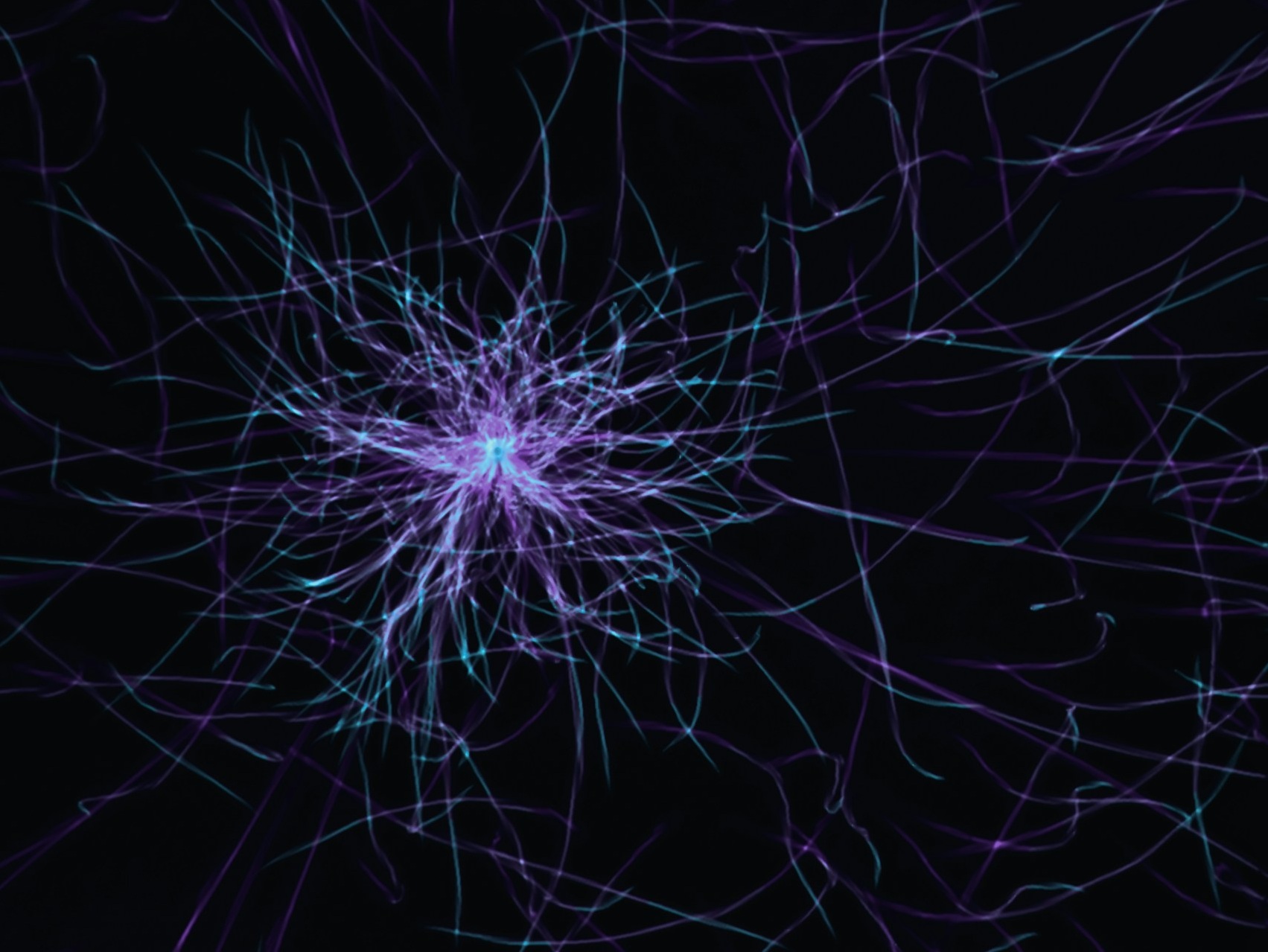

「創発」とは、まさにこの「関係の中」で起きる出来事です。一つひとつの細胞には感情はありません。しかし、多数の細胞が結合し、相互に信号をやり取りするネットワークを形成したとき、人間には感情が生まれます。一人ひとりの人間には文化はありません。しかし、多くの人々が関わり、影響を与え合う社会を形成したとき、文化が生まれます。

このように、全体の性質は要素の内部にはなく、関係の構造に宿ります。それが「全体は部分の総和ではない」と言われる理由です。要素を切り離して観察する限り、創発は決して見えてきません。

だからこそ、これからの科学には方向転換が求められています。要素を分解して理解するのではなく、構築して理解します。これが「構成論的アプローチ」です。たとえば、意識を理解するために人工神経ネットワークのモデルを構築し、どのような条件で自己認識に似たふるまいが生じるかを観察します。あるいは、人間社会をモデル化し、多数のエージェントを相互作用させることで、文化や秩序がどのように生成されるかを検証します。

たとえ全体がブラックボックスであっても、条件と結果の関係を観察すれば、創発の原理を経験的に明らかにできます。重要なのは、全体を「説明する」ことではなく、再現し、共に生成していくことです。

これまでの科学は、構成要素を取り出して理解しようとしてきました。これからの科学は、要素を結び合わせ、全体のふるまいを探る方向へ進みます。それは、観察する科学から、創ることで理解する科学への転換です。