地球は太陽の外ではなく中を回っている

地球は太陽の外側を回っている・・。多くの人はそう理解している。しかし、太陽を単なる「球体」ではなく、重力・磁場・光・時間が織り込まれた広大な「場」として捉えると、見えてくる景色は大きく変わる。

地球は太陽の外側を回っている・・。多くの人はそう理解している。しかし、太陽を単なる「球体」ではなく、重力・磁場・光・時間が織り込まれた広大な「場」として捉えると、見えてくる景色は大きく変わる。

惑星は、この巨大な場の中に生じる「局所的な安定構造」である。宇宙空間にぽつんと置かれた独立した物体ではなく、太陽という場の働きの中で形成されたパターンであり、その場の動きの一部として存在している。そう考えると、「地球が太陽を回る」というより、「太陽の場の中で地球が一定の軌跡を保っている」と言ったほうが、本質に近いのかもしれない。

場を中心に据える視点は、東洋思想の「空(くう) 」とも通じる。空とは「無」ではなく、存在が関係性によって立ち現れるという考え方だ。古来この発想は、物質と精神、形と流れを一つの連続した現象として捉えようとしてきた。

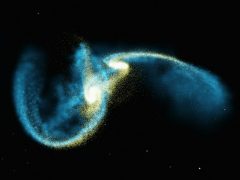

宇宙を静止した構造ではなく、「流れ続ける現象」として見ると、星や生命や意識といった存在は、環境の中で局所的にまとまり、しばらく安定し、また別の姿へと変化していく。これは消滅ではなく、流れの中における「形の変調」である。私たちが存在と呼んでいるものは、その一時的な安定の瞬間に過ぎない。

この視点を採ると、近代科学の二つの大きな枠組みも、対立ではなく補完的に見えてくる。重力や時空の連続性を扱う理論は、安定した構造を見るためのレンズであり、微小現象の不確定さやゆらぎを扱う理論は、変化の側面を捉えるためのレンズである。どちらも宇宙の働きを説明するために必要な視点であり、焦点の当て方が違うだけだ。

そしてこの「場を中心に見る」発想は、科学の未来に新しい方向性を示しているように思う。私たちは長いあいだ「対象」を中心に世界を理解しようとしてきた。しかし、対象そのものを生み出しているのは、その背後に広がる環境や関係性である。場が変われば現れる構造も変わり、観測の仕方が変われば世界の見え方も変わる。

世界とは、固定された実体の集合ではなく、絶えず変化し続ける場の働きの中に、ひととき姿を現したものにすぎない。この視点は、最新の科学と古来の思想を結びつけ、宇宙を「ものの集まり」ではなく「現れ続ける流れ」として捉え直すきっかけを与えてくれる。

その意味で地球とは、太陽という場の外側を回る孤立した天体ではない。太陽という巨大な場の「現れ方のひとつ」として、今この瞬間に秩序を保っている存在である。